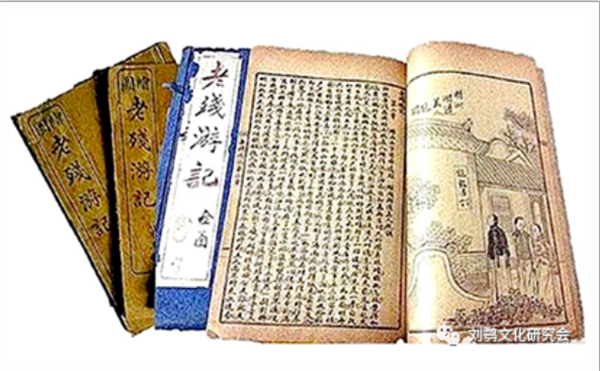

《老残游记》中的医术出自山阳医派

来源:刘鹗文化研究会 作者:赵长顺 时间:2023-05-09 09:08:19

【本网讯】 被鲁迅誉为“晚清四大谴责小说的代表作”的《老残游记》中,有不少关于老残为人治病的描写。而其中涉及到妙手回春的医术,都来自山阳医派。 山阳医派源远流长,最早可追溯到汉代。汉赋大家枚乘的《七发》既是一部文学作品,又是一副治疗心理疾病的良方。从宋、元至明清,淮安名医辈出,也留下了许多医学著作。《老残游记》的作者刘鹗,祖籍丹徒,生于六合,幼年随父母迁于淮安。晚清时的淮安中医较多,影响也很大,已形成了以温病学家吴鞠通为宗师、以温热病学为研究中心的“山阳医学”流派,刘鹗在淮安期间,与淮安河下名医何金阳 “互相研习,受益很多”,又拜当时哲学宗派中“太谷学派”的传人李光忻为师,李也精于医。后来,刘鹗不但在河下镇开一爿中药店,而且还潜心研究吴鞠通《温病条辨》,编著了《温病条辨歌诀》。该书是根据“山阳医派”宗师吴鞠通的《温病条辨》内容改成歌诀,使人易学易通,便于记忆,也是一本推广研究温病学的杰作。由此可见,说老残的医术出源自于阳医派是有历史根据的。 不但有历史根据,从《老残游记》描写的实际病例来看,也可以证明。山阳医派经家传师授,形成了具有治疗温病、伤寒、及内、外、妇、儿、喉等科特长。《老残游记》第三回里,讲述老残为江苏抚院内文案高绍殷小妾诊治的就是喉蛾。文中写到:诊脉时,“帐子里伸出一只手来”,“诊了一只手,又换一只”……直到需要看看喉咙时,才肯“将帐子打起”。切脉后,老残道:“两手脉沉数而弦,是火被寒逼住,不得出来、所以越过越重。”接着看喉咙,颜色淡红,两边胖得已将要合缝了。老残对高公道:“这病本不甚重,原起只是一点火气,被医家用苦寒药一逼,火不得发,兼之平常肝气易动,抑郁而成。日下只须吃两剂辛凉发散药就好了。”于是他从囊内取出一个药瓶,一支喉枪,在患处吹了一些药,同时开了一张“加味甘桔汤”的药方,用了生目草、苦桔梗、牛蒡子、荆芥、辛荑、飞滑石等八味药,并用鲜荷梗当药引子,三四天后,病势渐退、如同常人。 《老残游记》在第十九回里,又写老残到齐东村,为魏谦小女治伤。魏谦道:“我有个小女,四肢骨节疼痛,有什么药可经治得?”老残道:“不看症,怎么发药呢?”于是魏谦领着老残进了厢房,切脉后道:“姑奶奶的病是停了瘀血”。接着看了两手,节节青紫,老残道:“象是受了官刑的病,若不早治,要成残废的。”魏谦请老残照症施治,老残开了一个红方,并留下住址。 上述两病案的描述,其实是有实例的。比如,《老残游记》中之高绍殷小妾治病,实为给泰州高尚尊小妾,用辛凉发散的“加味甘桔汤”治愈喉蛾一病。这一病例,就是典型的运用山阳医派治喉疾的方法。为魏谦小女治伤也是沿袭了山阳医派治外伤的方法。 从《老残游记》中所举的几个治病案例描述里可以看出,刘鹗在学术中继承了“山阳医派”宗师吴鞠通的学术思想,沿袭了“山阳医派”的温病学体系研究方法和风格。同时,也说明刘鹗医学功力很深,辨证精细,分析周详,立方遣药,审慎精当,有丰富的临床经验。因此刘鹗也称得上是淮安清代末年“山阳医派”的一位著名医家,因此,说《老残游记》描写的医术是山阳医派也理所当然。

编辑:王世红

- 上一篇: 传承书法艺术,赓续中华文脉

- 下一篇:返回列表